冬になるとスキーに行きたくなります。

その昔「私をスキーに連れてって」という映画が大ヒット。空前のスキーブームが巻き起こったあの時代に青春時代を送った私は、スキーの魅力に憑りつかれ、多い時は一冬30日もスキー場で過ごしていました。

急な斜面を風を切って滑り降りる爽快さ、ゴツゴツしたコブを滑る時に受ける衝撃を膝でうまく吸収できた時の達成感。世の中にこんなにおもしろいものがあるのかと、夢中になりました。冬のスキーのためだけに、春夏秋と一生懸命働いていましたね。

スキーというのは、腰が引けると板がコントロールできず暴走してしまいます。うまく滑るには前傾姿勢を取り、体重を板の前の方にかけなければなりません。

その型を知らない人はうまく滑れないのでおもしろくありません。スキー場でお茶ばかりしている人のほとんどは、型を知らない人達だったに違いありません。

テニスにも同じことが言えます。ボールを思った方向に飛ばすには、ラケットとボールの位置関係が大事で、最初は素振りしたり、球出ししてもらったりして体に覚えさせるものですよね。

息子の少年団時代、たまにコーチの言う事を聞かず、自分のやり方で素振りをする子がいましたが、ボールをコントロールできないので、上手くならないからつまんなくて辞めちゃうっていうパターンが多かったですね。

スポーツには「型」があって、その型にあてはめるとうまく行くようにできています。剣道や柔道にもありますよね。

ある程度型が身についてきて、力加減をコントロールできるようになってはじめて、どんな風に滑ろうかとか、どんな戦略で攻めようかというクリエイティブな領域に行けるものです。

スポーツのようにセオリー化されていませんが、人間関係にも同じことが言えます。テニスの素振りのように、うまくいく型というのがあって、そこに当てはめるとうまく行くようにできています。

でもスポーツクラブのように、人間関係クラブというのはありません。人間関係を学ぶのは家庭です。その家庭のやり方がうまくいく型ならうまくいくし、うまく行かない型だったらうまくいきません。

私の生家はうまくいかない型を採用していました。両親は共に「クレクレ族」だったのでいつも何か足りない。不満だらけでケンカが絶えませんでした。でも他の型があるなんて知らないので、そういうものだと思っていました。

ところが結婚すると、夫の家族は違う型を採用していました。彼らはみんな「ギブギブ族」だったのです。お互いに与え合うのでいつも満足。みんな超仲良しでした。

二つの家庭を経験してみて私は本当に驚きました。こんなに違うものなの?って。人間関係にも「うまくいく型」というのがあることがわかったのです。

でも「うまくいく型」があると知ったのに、それを本採用できたのは20年も経ってからでした。生家で商売をしていたので、結婚してからもずっと手伝っていて、「うまくいかない型」を適用している人達と、夫といるよりずっと長い時間一緒だったからです。

仕事をやめて、「うまくいく型」を適用している人たちと長い時間を過ごすようになって、やっとうまくいくようになりました。

だからもしあなたが、ケンカが絶えない人間関係を持っているなら、あなたは「うまくいかない型」を採用しているということになります。

そしてもし、人間関係を良くしたいと思うなら、「うまくいく型」を採用している人と長い時間を過ごすことです。

そんな人は、「うまくいってる人」の本やブログを四六時中見ることです。今はSNSで、カリスマとも簡単につながれる時代。ラインやメルマガに登録するのもおススメです。

私は本田晃一さんという「うまくいく型」を採用している方のメルマガに登録して、毎日「うまくいく型」を基礎練習しています。

よかったらブログ見に行ってみてくださいね。

本田晃一オフィシャルサイト

人間関係は人生の源です。誰かと暖かい関係が持てると、そこからエネルギーが湧いてきます。ケンカばかりしていたらエネルギーは消耗してしまい、好きなことを探すどころではありません。

「うまくいく型」を身につけてはじめて、自分らしく生きるという、クリエイティブな領域に行くことができるのです。

あなたの人間関係はうまくいっていますか?

誰かを応援していますか?

いつもあなたを応援しています。

こんにちは。とびらです。

最近通い始めた「人間塾」(仮名)でのこと。講師として招かれているのは、とてもパワフルな女性で営業の実績がすごいという方。とにかく元気ハツラツでトークにキレがあります。

冒頭で、彼女はこれまでの人生の紆余曲折を語り、私はぐいぐいと話に引き込まれました。どん底から這い上がった彼女が得たポジティブな考え方や、きっとこんな話術を教えてくれるんだろうと、期待は高まりました。

ところが!自己紹介が終わった彼女は、「私は何も教えません。」と言うのです。「やるのは皆さんですよー。私は場を提供するだけです。絶対嫌いにならないから思い切りやっていいよ。」と。

営業のノウハウを教えるわけでもなく、人脈作りのコツを教えるわけでもなく、彼女の元に集まった人達がワクワクするような活動ができる場を作っているだけ。

主催すらしていません。その塾に参加して楽しんでファンになった人が、次のクールを主催しています。

ほほー、これはホリエモン式のカリスマ塾というものだろうか?

ホリエモンがオンラインでやって話題になったカリスマ塾は、集まった会員に対して自分では教えず、集まった人同士が盛り上がって教え合い、ところどころでホリエモンが口を出すというもの。

会員の提案が面白ければホリエモンが「一緒にやろう」とビジネスを進めて行ったりしたらしい。

私の参加する「人間塾」でも、ビジネスになるかはわからないけど、各々がやりたいことを企画していくのは一緒。

カリスマに影響を受けたメンバー同士が、見守られる安心感の中、一人ではできなかったようなことを企画実行する、こういう形式のサロンや塾って最近増えているらしいです。

カリスマとは、その人の影響を受けたくて人が大勢集まってくる人のこと。

少し前まではカリスマっていうと、大スターや政治家などしかいなかったけれど、インターネットの普及で今や様々なメディアで個人が影響を与えられるようになったのが、こういうサロンが増えている背景にあるようです。

影響を与えるのがカリスマだとすると、内容自体共通するものがあっても、カリスマによってサロンや塾の雰囲気は当然まるで違うものになるでしょうね。

私の塾の場合は、講師の方の持つたぐいまれなるおせっかい精神に周りが感化され、お互いを応援しあう環境が出来上がり、その場自体がまた人を引き寄せる…という循環になっているようです。

皆が集まる場を用意して、やりがいや仕事を考え、さらにそれを応援しあう。

カリスマというのは、そういうストーリーを自然にプロデュースして、さらに人を引き付けるのですね。

今日はこれから「人間塾」です。カリスマのオーラをたっぷり浴びて、感化されてきます(^^♪

白髪染めをやめて2か月がたちました。

白髪が気になりだした40歳から10年ほど染めていたのですが、やめたいと思い始めて半年。やっとやめられました。関連記事はこちら⇒ありのままへの道⇒白髪染めをやめました。

私の白髪は顔回りが多め。生え際から白くなってきます。以前はヘナで染めていました。ヘナは時間が経つとインディゴという黒く染める色素が退色し、赤みだけが残ります。

なので、根っこは白、毛先は赤という状態になっています。こんな感じです。

そこで少しでも赤みが目立たないようにグレーのマニキュアを入れてみることにしました。マニキュアをすると、白も赤もおとなしくなります。

私の白髪の割合は10~20%。白髪は多い部分と少ない部分があるので、白髪がメッシュのようになるのをイメージしています。顔回りに白いメッシュが入って明るくなればいいなと。

でもやっぱり気を抜くとだらしない印象になるんですよ。例えばドライヤーをさぼって髪につやがなかったり、結び方が雑だったり、ノーメイクだったりした時、すごく顕著に年齢が見えるようになったのです。

「きれいでいること」を意識する

若い時はけっこう無頓着にしていても、肌も髪もつやがあるのですが、50歳になるとそうもいきません。

若さの象徴の黒髪を手放したので、「きれいでいる」ことを意識していないと、実際の年齢以上に老けて見られてしまいます。そこで、今までは適当にしていたスキンケアやメイク、髪のケア、服装を意識するようになったのです。

以前出会って、私のモデルになっている「すてきなグレーヘアーの婦人」は、髪型も、持っているものも、着ている服もすごく個性的でした。「きれいでいること」「好きな自分でいること」を意識し続けてきたんだろうなと思うのです。

ありのままを愛する

顔や髪、肌を磨いて光らせたり、大好きな服を着ることは、自分の中にあるものを大切にすること。白髪を隠さないでいることも同じです。

ありのままの自分を受け入れて、あるものを生かすという姿勢がカッコイイ。その姿勢は見た目にも出てくるんでしょうね。だからあの婦人はすてきだったんだな。

白髪染めをやめて感じること

私は多分白髪染めをやめてなかったら、老化していく自分を見ないようにしていたと思います。黒く染めていれば、老化に直面することはなく、意識せずにいられたんじゃないかな。

でも老いていく私とも仲良くしたかったんです。白髪を染めるのは、老いることにダメ出しをしている気分だったんです。

今は、毎日増えてくる白髪を見ながら、「若い=いいこと、老いる=悪いこと」が自分の中に刷り込まれてるなと、日々感じます。そしてこの刷り込みから自由になりたいと日々意識しています。

まとめ

白髪染めをやめると、今までベールに隠れていたものがあからさまになります。私は見たくなかった老化に直面しました。

でもものごとに「よい」「わるい」はない。その人にとって、「よい」か「わるい」かがあるだけ。老化は私にとって「わるい」ものだったけど、白髪染めをやめることは、その思い込みから自由になるきっかけをくれました。

いろんな思い込みを手放せば手放すほど、人は自由に楽しく生きられるといいます。ありのままを受け入れて、なりたい自分を意識しつづけることで、一歩でも自由に近づきたいです。

こんにちは。とびらです。

私の住んでいる地区は、祭りの盛んな所です。地区対抗で山車の競り合いをするのでとても賑やか。私も祭りは好きなので、賄いや踊りで毎年参加しています。

賄いは女の人が何人か集まってやるのですが、去年はサポートしてくれる総務のリーダーと揉めてしまいました。リーダーは優秀で仕事ができる人だったのですが、自分みたいな有能さを他の人にも求めてしまうタイプ。

例えば4~5人で鍋を洗う作業をしていた時。私たちは集まっておしゃべりするのが楽しいので、のんびり時間をかけて洗っていました。彼はそんな非効率的なやり方が気に入りません。

また鍋が巨大なので、洗った後に拭ききれず、しずくが残ってしまってたのですが、彼はそれも許せません。自分だったらもっときっちり拭けるから。

私を含め、女性陣はそんな彼に反発してしまったわけ。

でも今年になって改めて考えると、彼は「有能でなきゃだめだ!無能な自分はだめなやつだ!」ってがんばってる人だったんです。

アインシュタインの言葉に「その問題が起きた時と同じレベルでは、問題は解決できない」というのがあります。問題を解決するには一つ上のレベルに行かなければならない、という事なんです。

去年は彼のことが嫌でたまらなかった。「文句ばっかり言って」とか「自分何様だと思ってるんだろうね」と仲間たちと延々と悪口を言っていました。それでどんどん溝が深まり、結局関係は修復しないまま彼は役を降りたのです。

嫌な気分(問題)だったけど、それが自分に何のヒントをくれているのかわからなかったし、もちろんそれによって自分を成長させることもできなかったなあ。

今は、自分の嫌な部分が鏡のように彼に現れてたんだとわかる。嫌な自分を許すために、彼は絶対必要だった!

こんな風に、同じ経験なのに全然違う解釈になるのは、レベルが上がって視点が変わったから。

レベルを上げるためにする3つのこと

では、どうすれば一つ上のレベルにいけるのでしょうか?

人間は自分が満たされていないと、誰かに満たして欲しいと考えてしまう動物です。だから満たされていない人は、誰かに認めてもらいたいと、そのことしか見えなくなってしまいます。視野が狭くなってしまうんですね。

だから自分のことを自分で満たしてあげればいいのです。それには自分を労わることです。

自分に好きなことをやらせてあげる

残り物のランチではなく、今日食べたいものを自分一人のために用意してあげるとか、自分の楽しみだけのために一週間に半日でもいいから時間を割いてあげるとか。

辛い仕事をしているなら辞めちゃうのも自分を尊重すること。私もパワハラを受けていたので仕事を辞めました。嫌いなことから逃げちゃだめだっていう精神論もあるけど、私はどんどん逃げていいと思う。心が安全地帯にないと好きなこと楽しむ余裕なんてないもん。

好きなことを楽しむと、心がすごく喜んで、満たされてる感じがしてくるんです。

ダメな自分にOKを出す。

失敗した時、嫉妬した時、ケンカした時、いつも自分を責めてたけど、今はもうやめることにしました。

「負けず嫌いだし、嫉妬深いし、無能だけどまあいいか」と思うと、やっぱり心が喜んで、満たされるんです。

自分を信じる

自分の中には自分も知らない可能性がたくさんあります。人間は脳の2%しか使っていないっていうのは有名な話ですよね。

マイク・マクマナスは著書「ソース」の中でこう言っています。

「自分の中に、必要なものはもう全部あって、それを探すだけ」

何か問題があると答えはいつも自分の外に探していましたが、今はやめました。答えを自分の中に探すと必ず見つかるのです。それに自分で見つけることができると、やっぱり心が喜んで、ほんわかと満たされるのです。

まとめ

人生の出来事は、あなたの解釈次第で、嫌なことにもラッキーなことにもどちらにでもなります。

- 好きなことをする

- ダメな自分にOKを出す

- 自分を信じる

この三つを試してみてください。「嫌だな」と思っていたことが「何てラッキーなことだったんだろう!」と思えるようになりますよ。

こんにちは。とびらです。

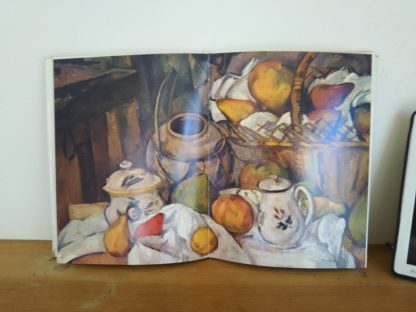

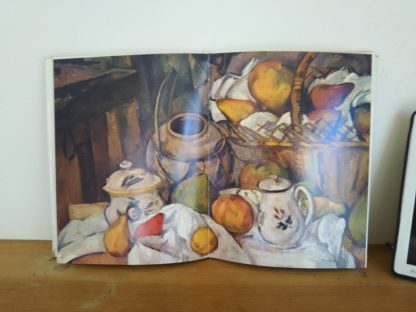

あなたはこの絵を見てどんな風に感じますか?

これは印象派のセザンヌが描いた静物画です。この絵には実は絵画史上の革命が潜んでいるというのですが、わかりますか?

実はこの絵の構図は普通ではありえないのです。よーく見てください。

右上のバスケットは正面から見た図です。その構図から見るとその左にある壺の口は見えないはずなのに見えています。壺の左手前と右手前にあるポット類は、その中間の視点から描かれています。

このように、この絵は一枚の絵の中に色んな視点が混じっているのです。普通なら一つの視点から遠近法的に書きます。こういう試みは前代未聞で、ゆえに革命的な絵とされているそうです。

認識を変えるポイントを見つけるのに料理が役だつ

私はこの絵の話を齋藤孝さんの「人を動かす文章術」という本で知りました。齋藤さんは本の中でこう言っています。

「一枚の絵の中に複数の視点」というポイントをみつけることで、他の絵を見る時に、今までと全然違う見方ができるようになる。

例えばピカソが書いた人物画を見て「これは上下左右、いろんな角度から見た顔を一緒に書いているから、こんな変な顔の絵になっているんだ」ということまでわかってくる。

こんな風に、ものの見方を変える文章が、意味のある文章だ。

齋藤孝さんの本はこちら↓

このポイントと言うのは、大多数の人が持っている常識的な視点とは違う、マイナーな視点のことでもあります。

その視点を手に入れるためのエクササイズにちょうどいいのが料理です。

好きな食べ方を追求すればいい

食べ物は、人それぞれ好みが特化されやすいものの筆頭といえます。例えば納豆を好きな人は多いと思いますが、一般的に入れるのは醤油、ネギですよね。キムチや卵などを入れる人もまあ多いでしょう。

私は砂糖とみそを入れるのが好きなのです。ちょっと変わってるでしょ?でも食べ物って「好きだからこうする」と言いやすいですよね。あなたの好きな食べ方が一般的じゃなくても全然OKな世界なんです。

自由な発想が生まれやすい

好きなものを追求する時って、楽しくてワクワクして、自由な発想が生まれやすいのです。「ステーキだからって肉じゃなくてもいいよな、あっさりしたものが食べたいから豆腐だっていいじゃん」とか、「マシュマロがあまって困ってるから、カリカリに焼いてクッキーにしちゃおう」とか。

そういう発想はあなた以外の人にとってはすごく新鮮です。

フライドポテトはスティック状という常識を覆し、スパイラル状にカットしたフライが夜店で大繁盛したり、海苔巻きはかんぴょうかきゅうりという常識を打ち破り、エビとアボカドをレタスで巻いたカリフォルニアロールが空前のブームになったりしてますよね。

一日三回一年で千回もチャレンジできる

主婦にとって料理は日常なので、日々、この好きなものを追求するというおもしろいゲームをすることができます。365日、3回づつトライすると一年で千回以上チャレンジできるんです。

毎日意識して自分の好きな食べ方を探す。毎日、それを意識して、継続すれば、あなたは知らないうちに、あなただけの視点を手に入れているでしょう。あなたの好きなものはあなただけのものですから。

まとめ

気付いていないかもしれませんが、あなたは毎日好きなものを料理しているのです。「好きなものに妥協しない」姿勢がいいものを生み出します。絵でも料理でも、文章でも。

あなたは毎日好きなものを探していますか?

意識してますか?

今日もあなたを応援しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/166176db.eb56e89d.166176dc.0899c874/?me_id=1213310&item_id=10802577&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9005%2F90055013.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9005%2F90055013.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/166176db.eb56e89d.166176dc.0899c874/?me_id=1213310&item_id=14197982&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0831%2F9784062880831.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0831%2F9784062880831.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)